おひとりさまであれば、自分が亡くなった後の手続きが心配になる方も多いのではないでしょうか。

遠い親戚にも迷惑をかけたくないですよね…

終活といえば「お葬式」「お墓」「遺品整理」などさまざまなことが気になりますが、その手続きを進めてくれる人を決めておくのも重要です。特に家族や親戚に頼りにくい場合、信頼できる第三者への依頼手続きは必要不可欠な要素となります。ここで活用されるのが「死後事務委任契約」です。

自分の意思を最後まで正しく届け、日常の終わりを自分らしく迎えるためにも、この死後事務委任契約を活用することは、おひとりさまにとって必要不可欠な選択肢と言えるでしょう。

死後事務委任契約とは

「死後事務委任契約」とは、亡くなった後のさまざまな事務手続きを生前に誰かに依頼しておくことです。亡くなった後には行政手続き・支払い手続き・葬儀の手配などさまざまな手続きをしなければいけません。

通常は家族が行う手続きを、おひとりさまは誰かに頼む必要があります。死後事務委任契約を結んでおき死後に行わなければいけない事務手続きを第三者に依頼しておけば、おひとりさまでも安心して老後が迎えられます。

死後事務委任契約で委任できる内容

ここからは具体的に死後事務委任契約で実際に委任できる事項について確認していきましょう。

行政等の手続き

人が亡くなったらさまざまな公的な手続きが必要です。家族のいないおひとりさまは諸手続きを、死後事務委任契約で委任しておきます。

| 手続き | 手続き先 |

|---|---|

| 死亡届 | 本籍がある役所 |

| 健康保険証返還 | 本籍がある役所or勤務先 |

| 介護保険資格喪失届 | 本籍がある役所 |

| 年金受給停止の手続き | 年金事務所 |

まず必要なのが「死亡届」。死亡の事実を知った日から7日以内に提出することが定められています。また、死亡届の提出時に、火葬で埋葬するための許可証を発行してもらうのが一般的です。

親族・知人・関係先への連絡

自分が亡くなったことを、親族や知人、その他に希望する関係先への連絡も依頼できます。

仕事に就いている場合は勤務先への連絡も必要です。死亡すると退職扱いになるので、健康保険・厚生年金・雇用保険などの諸手続きは勤務先が行ってくれます。

死後事務委任契約では、死後に連絡してほしい人をあらかじめお願いしておくことができます。

葬儀・埋葬の手続き

葬儀や埋葬についての希望を伝えておくことも可能です。身寄りがない方でも自治体が埋葬はしてくれます。しかし、おひとりさまの場合は供養の方法も希望がある場合は依頼しておくと安心です。

生前に関係者への連絡・喪主・葬儀会場・香典返しなど細かく決めておくと、受任者は指定された通りに葬儀を行います。葬儀が終わった後のお墓や埋葬についても希望を伝えておくことが大切です。「永代供養をしてほしい」「散骨してほしい」など細かい自分の遺志をしっかり伝えておきましょう。

退院・退去手続き

病院の場合は入院費用の精算や、施設に入居している場合は施設の費用精算も依頼できます。亡くなったあとは、病院や入所施設に持ち込んだ私物の整理も依頼しておくと安心です。

費用の精算・解約

公共サービスなど契約しているサービスの解約も必要です。亡くなったあとも解約せずにいると無駄な費用が発生し続けてしまいます。

手続きが必要なサービスの一例は以下の通りです。

- 電気

- ガス

- 水道

- 新聞

- 電話

- 携帯電話

- ケーブルテレビ

- 運転免許証の返納

- パスポートの返納

- インターネットプロバイダ

- 携帯電話

- クレジットカード

手続きが必要なサービスを整理して受任者に伝えておきましょう。

遺品整理

自宅や入居施設に残された家財の処分をして遺品整理をしてもらいます。遺品は財産であるため、相続人などの希望も伝えておきましょう。

遺品整理は受任者の負担にもなるので、遺品整理業者に依頼することも可能です。

デジタル遺品の整理

デジタル遺品とは、パソコンやスマートフォンに保存されたデータやSNSやサブスク、ネット銀行などのデータをいいます。デジタル遺品の整理を依頼した場合は、SNS、メールアカウント、サブスクなどの解約を処理してもらうことになります。

しかし、デジタル情報はパスワードなど本人でなければわからないことが多いため、しっかりと伝えおかなければ手続きする人が大変です。人に見られたくないプライベートなデータもあるかもしれないので、パスワードなど情報の取り扱いには注意しましょう。

死後事務委任契約の方法

ここからは死後事務委任契約を希望する場合にどのように手続きしたら良いかを解説します。

死後事務委任契約は誰に頼む?

死後事務委任契約を結ぶ際、誰に依頼するかは非常に重要なポイントです。信頼関係が築かれていることはもちろん、実務能力や責任感も求められます。以下のような選択肢を検討しましょう。

- 親しい友人や家族

- 信頼のおける知人

- 司法書士や弁護士などの専門職

- 専門のサービス法人

身近に親族がいないおひとりさまは、弁護士、司法書士、行政書士等の専門家やサービス法人に依頼するケースが多いかもしれません。手続きに慣れている専門家であれば、複雑な事務を任せられるので安心です。

依頼先を選択する際は、単なる信頼性だけでなく、実務遂行力や緊急時対応力、財源的なサポート力など、さまざまな視点から総合的に考慮して決めることが重要です。また、契約前には必ず面談を行い、具体的な希望や要望を丁寧にすり合わせておきましょう。

死後事務委任契約に必要な書類

死後事務委任契約には決まった書類などはなく、口頭でも契約を結べます。ただし、口頭や私文書では不十分な場合が多いため、法的に効力のある公正証書にまとめるのが一般的です。公証役場で手続きすることで、第三者にも証明できる安心感が得られます。

公正証書を作成する際は、委任者と受任者には本人確認資料が必要になります。

以下にあげるいずれかのものが必要

- 印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)と実印

- 運転免許証と認印

- 住民基本台帳カードと認印

- マイナンバーカードと認印

公正証書は公証役場で作成される公文書です。公証人によるチェックが行われ、原本は公証役場で保管されるので信頼性が高く安心です。

「遺言書」との違い

死後の相続などで一般的に知られているものに遺言書があります。遺言書は財産継承のために作成されるもので、葬儀や埋葬、身辺整理などの事務手続きについては効力がありません。

一方、死後事務委任契約は「死後に必要な事務手続き」に特化しています。そのため、おひとりさまが亡くなった後に自分の遺志を確実に遂行してもらうためには「遺言書」と「死後事務委任契約」の両方が必要です。両方を併用することで、財産に関する希望と事務的な手続きの両方を確実に叶えることができ、安心した終活準備が整います。

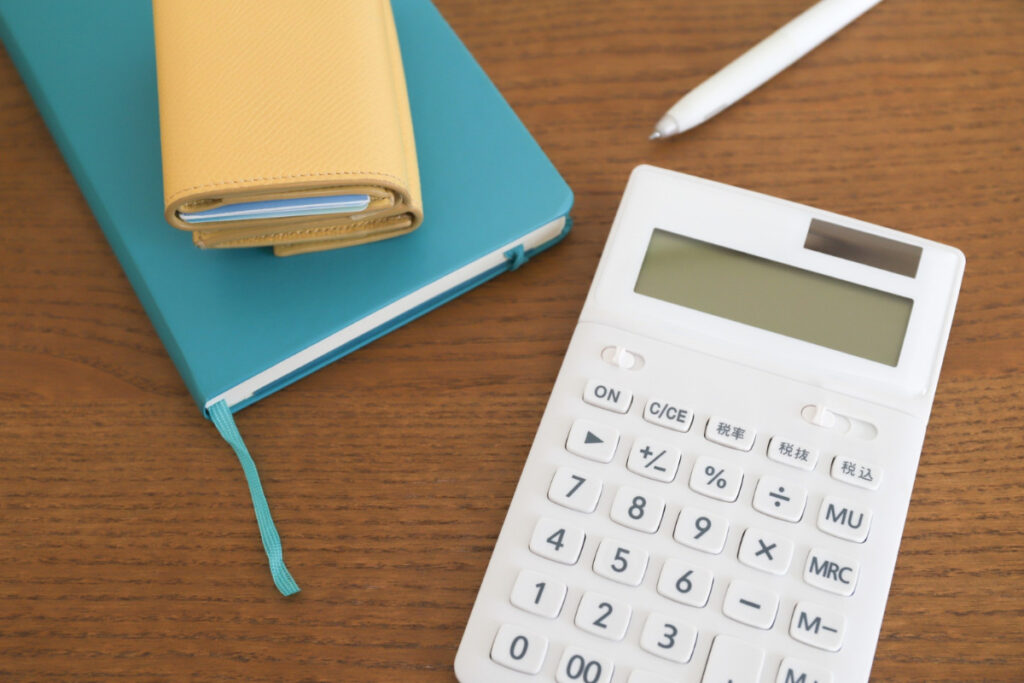

死後事務委任契約にかかる費用

死後事務委任契約は、自分の亡くなった後の意向を専門家に依頼する大切な契約です。

費用がどれくらいかかるのか確認しておきましょう!

死後事務委任契約書作成(30万円程度)

死後事務委任契約書の作成を専門家に依頼する場合、30万円程度の作成費用が発生します。

専門家に依頼すれば手続きに漏れが無いように契約を結ぶことができ、希望する手続きを確実に契約書に反映してもらえるでしょう。

死後事務委任報酬(50万円〜100万円)

死後事務委任報酬とは死後の手続きを委任する際の費用です。死後事務にはさまざまな委任事項があり、どれを委任したいかは自身で選択することができます。

どの手続きを委任するかにより費用は異なりますが、目安は50万円〜100万円程度です。

公証役場の手数料(11,000円程度)

死後事務委任契約を結ぶ際に公証役場で公正証書を作成した場合、11,000円の公証人手数料がかかります。

公正証書を作成しない方法もありますが、死後事務委任契約を確実にするためには契約を公正証書化することが推奨されています。

預託金(100万円〜150万円)

預託金とは死後事務にかかる費用を事前に預けておくお金です。自分が亡くなった後に手続きを行ってもらうときには、葬儀の費用・支払いの精算費用・遺品処分などさまざまな費用が発生します。

死亡後は預金口座は凍結されてしまい、死後事務に必要な費用の支払いができなくなってしまいます。死後事務の手続きをスムーズに行うためには、必要になる金額を預託金として受任者に預けておくのが一般的です。

預託金も契約内容により金額が異なります。

おひとりさまの終活は死後事務委任契約で安心

今回は「死後事務委任契約」について解説しました。

自分が亡くなったあとに誰かがしてくれるであろう死後の手続き。死後事務委任契約を結んでおけば希望通りの最後を迎えられ、周りの人への迷惑も最小限ですみます。

特に、おひとりさまの場合は、親族や知人に頼みにくい事情もあるため、自らの希望を事前に明確にし、信頼できるパートナーに託しておくことは大きな安心感につながります。

死後事務委任契約は単なる形式的な備えではなく、自分の人生の締めくくりを自分らしく演出するための大切な手段でもあります。心配なく最期を迎え、最期まで自分らしく生きるために、前向きに検討してみるのも一つです。