- 今は若いから「おひとりさま」も楽しいけれど高齢になっても大丈夫なのかな…

- 急にケガや病気で入院が必要になったら誰がサポートしてくれるのかな?

- 大きな決断をする時は保証人を求められるけれどいつまでも親を頼れない…

このような不安やお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

私もそのうちの一人です…

大切な手続きをする際に、身元保証人を書く必要があった時、緊急連絡先を記載しなければいけない時「いつまで保証人に親の名前を書けるのかな…」といつも考えてしまいます。

私は、老人ホームや在宅介護でケアマネジャーとして高齢者に関わる仕事に長く携わってきました。

高齢になって頼る人のいない方が身元保証のサービスを利用し、亡くなられたあとの納骨まで誰にも迷惑をかけることなく天寿を全うされたのをみて自分の将来を考えました。

今回の記事では、身寄りのいないおひとりさまが心配な高齢になって身元保証人が必要なケースや利用できるサービスを解説します。

将来自分にどのようなサポートが必要になるのか考えるきっかけにしてください!

身元保証人とは?

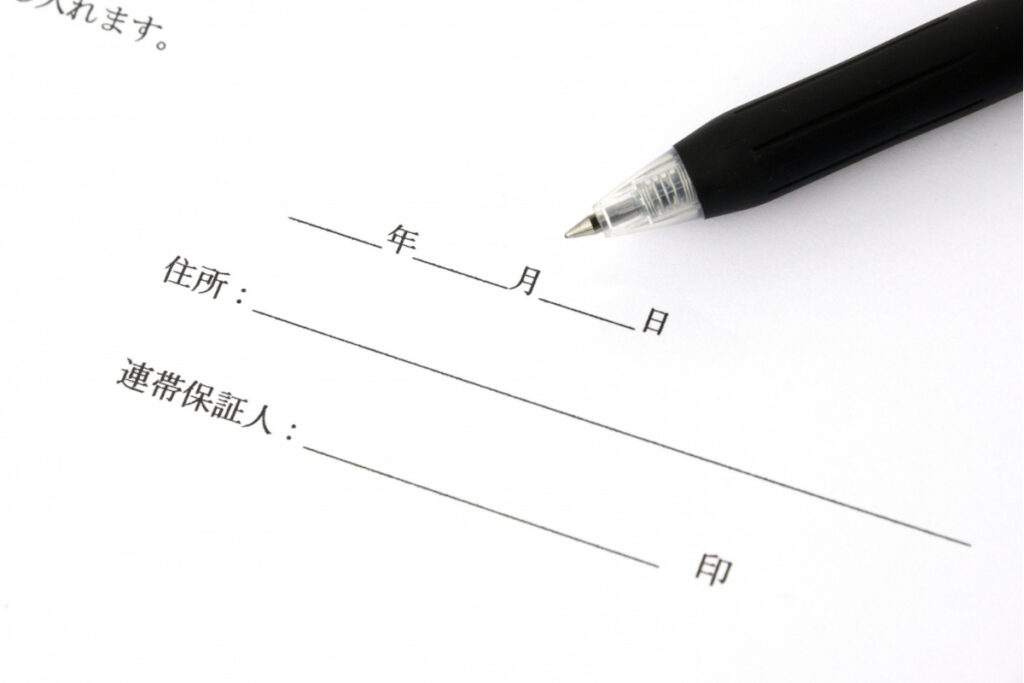

「身元保証人」とは身元を保証する人のことで、若いうちであれば就職の雇用契約時や入院する時に必要です。

就職の際の身元保証人の提出であれば、その人物が社会的に信用のある人物であるかを保証する目的があります。会社に損害を与えるような事態が起こった場合、代わりに責任を負うのも身元保証人です。予期せぬ迷惑をかけてしまってもいけないので気軽に人に頼めるものではなく、若いうちであれば両親に頼むのが一般的です。

高齢になって身元保証人が必要な時は?

身元保証人が求められる場面は、日常生活の中でも意外と多く存在します。特に高齢期や体調不良時、さらには死後に至るまで、さまざまな局面で重要な役割を果たすため、事前に知識を深めて備えておくことが大切です。

入院時の身元保証

身元保証人がいないと入院ができないわけではありません。

医師法により、医師は診察治療の求めがあった場合に、正当な理由なく拒んではならないと定められており、身元保証人等がいないことを理由に入院を拒否するのも医師法に抵触するとされています。

(参考:厚生労働省 身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において 入院を拒否することについて)

しかし、多くの医療機関では入院時に身元保証人の提示が求められます。

病院には入院費の支払いの保証や、容体が急変した時の緊急連絡先が必要です。認知症や病状で意思疎通ができなくなったときに、延命措置などの治療方針を決定できなければ病院側も判断に困ってしまいます。特に、独身で親族がいない場合、医療行為に関する決定を迅速に行うためには、あらかじめ保証人を定めておくことが重要です。また、遺体や遺品の引き取りなどを保証することも求められます。

施設入居時の身元保証

一人暮らしが難しくなり介護施設に入居が必要になった場合も身元保証人の提示が求められます。本人に代わって契約の同意を行ったり、緊急時の対応を担ったりするため、信頼できる保証人の存在は不可欠です。

高齢者施設には入居金が高額な施設もあり、基本的には入居時に身元保証人を立てて金銭的な連帯保証をしてもらう必要があります。

また、理解力の低下でさまざまな場面での判断や金銭管理が困難になった場合にも、施設に入ったからといって金銭管理や命に関わるような大切な判断を施設のスタッフにお任せすることはできません。

最終的に退去することになった時や亡くなった時には身柄を引き取る必要もあり、身元保証人は幅広い役割を果たします。

高齢になって身寄りがいない場合誰に頼ればいい?

もし身元保証人を立てることが難しい場合でも、いくつかの選択肢があります。状況に応じて適切な方法を選ぶことで、将来の安心につなげることができます。ここでは主な代替手段についてご紹介します。

- 信頼できる知人・友人に依頼する

- 身元保証サービス

- 弁護士や専門家に相談する

- 成年後見制度

1.信頼できる知人・友人に依頼する

身元保証人は必ずしも家族である必要はありません。親しい友人や長年の信頼関係がある知人に身元保証を依頼することも選択肢の一つです。

この場合、感情的なつながりに頼るだけでなく、責任範囲や想定される負担について、具体的かつ丁寧に説明し、双方が十分に納得したうえで合意を交わすことが重要です。緊急対応、財務管理、死後事務など、どの範囲まで依頼するかを明文化しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

契約書や覚書を作成し、第三者にも内容を確認してもらうとさらに安心です。

2.身元保証サービスを利用

重要な役割を求められる身元保証は遠い親戚や友人がいたとしても気軽に頼めないですよね…

近年では、家族や親族に代わり、民間企業やNPO法人が提供する「身元保証サービス」が広く普及しています。身元保証サービスは、入院・入所時の保証人を引き受けるだけでなく、死後の事務代行や遺品整理、さらには行政手続きの代行まで幅広く対応してくれます。

事業者によっては、緊急連絡先の代行や生活支援までカバーするものもあり、独身女性にとって非常に心強い存在です。

ただし、会社によってサービス内容が異なるため必要なサービスが提供されているか見極める必要があります。利用にあたっては契約内容をしっかり確認し、自分の希望に沿ったサポートが得られるかを見極めることが大切です。契約時には費用や保証範囲、キャンセル規定についても明確に把握しておきましょう。

3.弁護士や専門家に相談する

法的なトラブルを未然に防ぐため、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、正式な契約を結ぶ方法もあります。

公正証書契約を作成すれば、保証内容や責任範囲を明確にでき、万一の際にもスムーズに対応が進められます。特に、財産管理や遺言執行など法律的な手続きが関わる場合には、専門家の関与が心強い味方となるでしょう。

費用は数万円から十数万円かかるケースもありますが、長期的に見れば確実なサポートを得られる安心感は大きなメリットです。専門家に依頼する際は、複数の事務所を比較検討し、自分に合ったパートナーを見つけることが成功の鍵となります。

3.成年後見制度を活用する

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下した人を支援するための制度です。後見人が選任されると、本人に代わって財産管理や契約手続きを行うことができます。

ただし、成年後見人の役割は生前に限定され、死後の事務手続きや身元保証まではカバーされない点に注意が必要です。後見人はあくまで本人の立場の位置付けであり、本人の債務を負うことはなく身元保証人にもなりません。そのため、高齢者施設に入居するときには別に身元保証人を求められる場合があります。

成年後見制度は、判断能力に不安がある場合の日常生活の支援としては有効ですが、終活における「身元保証人」の完全な代替にはならないので注意が必要です。状況に応じて、他のサービスとの併用も検討するとよいでしょう。

後見人にはできないことを把握しておくことが大切!

身元保証サービスを選ぶときのチェックポイント

身元保証サービスを利用する場合、後悔しないためには事前のチェックが欠かせません。ここでは、サービス選びで失敗しないためのポイントを整理してご紹介します。

サービス内容の確認

「身元保証」と一言でいっても、その内容は提供事業者によって大きく異なります。基本的な入院・入所時の保証だけでなく、死後事務手続きの代行、遺品整理のサポート、遺言執行まで対応しているかなど、自分の希望するサポート範囲をしっかり確認しましょう。

また、緊急時対応や生活支援サービスが含まれている場合もあり、付帯サービスの充実度にも注目することが大切です。契約前にパンフレットや公式サイトの情報を細かく読み込み、事業者へ直接問い合わせて確認するとより安心です。

費用の明確さ

料金体系が不明瞭だと、後々想定外の支出が発生する恐れがあります。初期費用、月額費用、オプション料金、解約手数料など、あらゆる費用項目について事前に総額を把握し、契約書にしっかりと明記されているかを確認しましょう。

特に「死後事務サポート」などは追加料金が発生するケースが多いため、どこまでが基本プランに含まれているのかを明確にしておくことが重要です。また、キャンセル時や保証期間満了後の対応についても必ずチェックし、トラブルを防ぐ工夫をしておきましょう。

企業・団体の信頼性

長年にわたる運営実績があり、地域や業界で高い評価を得ている企業・団体を選びましょう。利用者の口コミや体験談をチェックすることも有効ですが、公式な第三者認証(例:ISO認証、業界団体への加盟状況など)を参考にすることで、より客観的な判断ができます。

また、担当者の対応も重要な判断材料です。問い合わせ時の説明の丁寧さや、質問に対するレスポンスの速さも、信頼性を見極めるポイントになります。不安な点がある場合は、複数社を比較して慎重に選ぶことをおすすめします。

サポート体制と緊急時対応

夜間や休日にも連絡が取れるか、また緊急時に迅速な対応ができる体制が整っているかを必ず確認しましょう。特に医療に関わる場面や施設入所に伴うトラブルが発生した際には、即時対応が求められるため、24時間365日サポート体制が整っているかを重視すべきです。

さらに、担当者が固定されているか、サポート窓口の連携体制が明確かどうかも確認しておくと、安心してサービスを利用することができます。緊急時の対応実績や、サポート内容に関する具体的な事例を聞いてみるのもよいでしょう。

終活の一環として身元保証人を考えるメリット

終活をより安心して進めるためには、身元保証人の確保が重要なポイントとなります。この章では、身元保証人を考えることによる具体的なメリットについて詳しくご紹介します。

将来への不安を軽減できる

将来への不安は、備えをすることで大きく軽減されます。万一の際、保証人が確保されていれば、必要な場面でスムーズに手続きが進み、自分自身も安心して日々の生活を送ることができます。

精神的な余裕が生まれることで、今後のライフプランもより前向きに考えられるようになります。備えをしていること自体が、毎日の暮らしに自信と安定をもたらしてくれるでしょう。

家族や周囲に負担をかけない

独身女性の場合、頼れる家族が近くにいないケースも少なくありません。自分で身元保証について準備をしておくことで、周囲に過度な負担をかけず、自分の意思を尊重した対応が可能となります。

さらに、家族や親しい友人が心配することなく見守れる環境を作ることができ、無用なトラブルやストレスを未然に防ぐことにもつながります。負担を減らすことで、大切な人たちとの関係も良好に保つことができるでしょう。

自分らしい最期を迎えるために

入院、施設入所、死後の事務処理などにおいて、自分の希望をしっかり伝え、実現してもらうためには、事前に信頼できる保証体制を整えておくことが欠かせません。身元保証人を確保することは、自分らしい人生の締めくくりを支える大切なステップです。

たとえば、どのような医療を希望するか、葬儀のスタイルや遺品整理の方法まで、細かな要望を伝えられる準備をしておくことで、最期まで自分らしさを大切にした生き方を貫くことができます。

予期せぬトラブルを未然に防ぐ

保証人がいない場合、入院や施設入所ができなかったり、死後事務が滞ったりするリスクがあります。トラブルを未然に防ぎ、自分と周囲の安心を守るためにも、早めの準備が必要です。

トラブルが発生すると、本人だけでなく周囲の人々にも精神的・経済的な負担が及ぶことがあります。リスクを最小限に抑え、円滑な手続きや生活の継続を実現するためにも、計画的な備えがとても重要です。

未来の自分と、大切な人たちのためにも、確実な対策を講じておきましょう。

おひとりさまは身元保証人について考え将来に備えておこう

終活を考えるとき、身元保証人の存在は避けて通れません。特に独身女性の場合、誰に頼るか、どのサービスを利用するかを早めに検討しておくことが、安心した暮らしにつながります。

自分に合った選択肢を見つけ、今できる備えを一歩ずつ進めていきましょう。この記事が、おひとりさまが豊かな将来に備えるためのきっかけになると幸いです。